As coisas que a gente faz para ver se a dissertação de mestrado sai

As pessoas exigem a liberdade de expressão como compensação pela liberdade de pensamento que raramente usam. Kierkegaard

EU zerei death stranding mês passado. Foram umas oitenta horas caminhando, dirigindo e fazendo entregas num futuro pós apocalíptico onde a morte e a vida se entrelaçam e, no melhor da crença xintoísta, convivemos com os espíritos dos mortos sempre ao nosso lado. No começo achei o jogo um tanto grind, repetitivo nas tarefas, e nos momentos mais baixos achei até que o Kojima havia feito aquele mundo todo apenas para justificar um jogo assim tão grind. Ainda assim me diverti e experimentei momentos incríveis e assustadores. Dos que mais me encheram de ternura com certeza foram aqueles que envolviam o Lou, o feto que fica acoplado à roupa do personagem principal e que jogamos o tempo todo.

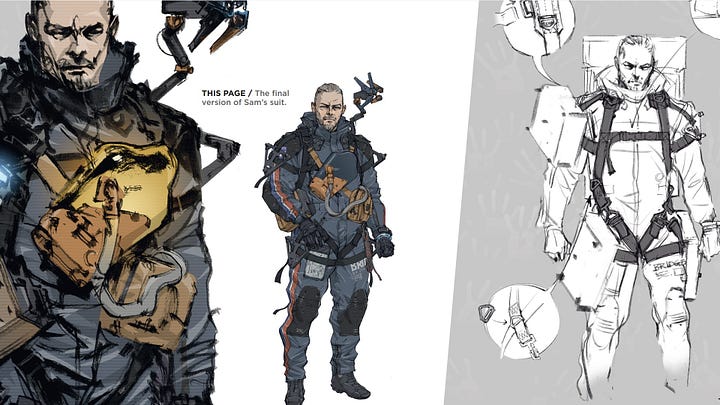

O bebê do jogo Death Stranding fica nesse recipiente pendurado no peito do Sam

O bebê do jogo Death Stranding fica nesse recipiente pendurado no peito do Sam

É um assunto delicado, e o momento em que uma vida humana começa, para a ciência, é com cerca de quatro meses, mas esse bebe nunca cresce, ele fica sempre ali na cúpula especial dele porque veio de uma mãe que morreu ao dar à luz, e tem, portanto, uma ligação especial com o reino dos mortos. De fato, ele é usado para detectar as presenças, de outra forma invisíveis, destas entidades do outro mundo. Com o tempo vemos que o nosso protagonista, a princípio irascível e solitário, estabelece uma relação como bebe, e assim também a gente, que está ali com ele o tempo todo, tentando acalma-lo quando chora, rindo quando ele ri (e ele sempre ri quando escorregamos e caímos de cara no chão). De modo que o início do documentário Cortina de Fumaça do Brasil paralelo me acertou de um jeito especial.

O documentário começa com uma imagem pesada, terrível, daquelas que se repassam em correntes de whats com a marca “encaminhada com frequência”, um signo, aliás, muito fraco por parte dos programadores para algo que em geral é perturbador, reacionário e terá consequências perigosas para a democracia. Claro que o diretor do documentário quer prender a atenção do espectador já no primeiro segundo — um artifício inteligente como muitas coisas no documentário — que pratica um método dialético de ir e vir que dá a impressão de neutralidade e de busca da verdade — mas que o fim deixa apenas um amargo na boca dos mais incautos com sede de vingança contra os índios malvados matadores de criança apoiados por esquerdistas corruptos nas universidades, no congresso e nas ONGS.

Isto porque o discurso de que as ONGS são do mal também está no coração dessa narrativa; é preciso notar que a primeira fala é de uma pessoa de ONG, o famigerado ongueiro, e que trabalha ativamente no campo de prevenção de infanticídio indígena — de modo que há uma contradição aí já no início — e talvez por isso eles demorem mais da metade do filme para dizer que aquelas imagens impactantes do início, e aquelas falas, com inclusive um sobrevivente dando depoimento — só existe, provavelmente, por que a ONG cedeu. A essência da narrativa do documentário todo será dizer que as ONGS mais atrapalham do que ajudam.

A primeira imagem que falo é aquela do bebê vivo saindo de dentro da terra, resgatado por aparentemente pessoas que não estavam certas de encontrar o o bebê, ainda mais com vida. É uma imagem dura, dolorida, fácil para ninguém, imagino que mais ainda para quem tem filhos. Do ponto de vista narrativo, aquela imagem não tinha motivos de estar ali, era possível falar muito do que seria dito sem demonizar uma cultura já em extinção de uns poucos indígenas entre tanto que existem por aí, mas, claro, eles não podiam deixar de “gerar conscientização”, pois do ponto de vista da viralização e de prender o espectador, aquela filmagem foi essencial. Tanto é que depois daquilo o documentário inteiro é apenas uma ladainha de conceitos, fatos e deduções sem nenhuma imagem remotamente semelhante em termos de impacto.

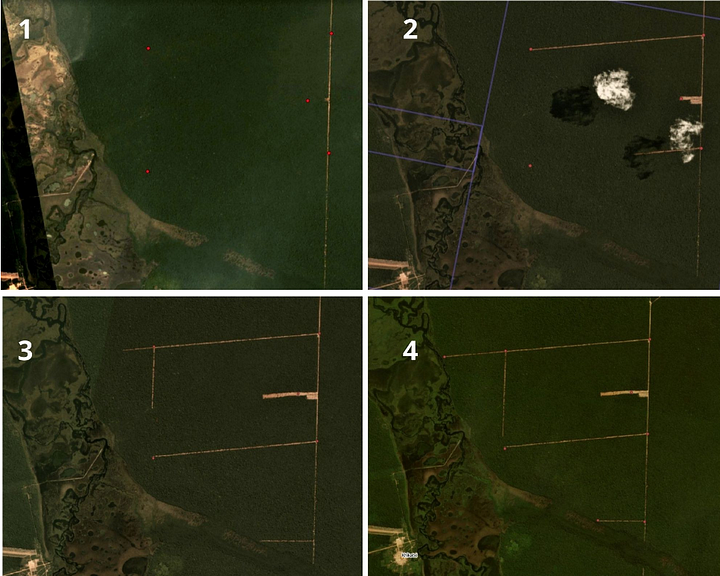

4 passos de um loteamento ilegal.

4 passos de um loteamento ilegal.

Na verdade o documentário como um todo é uma tentativa de unir alguns projetos que se resumem a concluir que estamos indo bem e que tudo o que estão fazendo os esquerdistas, assim como os países (e empresas) estrangeiras, é atrasar nosso desenvolvimento com preocupações sem sentido com indígenas, desmatamento e corrupção (com relação a este último, o documentário traz depoimentos de um destes paladinos da soberania nacional alardeando que acha uma tremenda injustiça que governos e empresas estrangeiras não confiem bilhões de dólares ao nosso governo, dinheiro esse que tem que vir sem perguntas, para que façamos o que bem entendermos “como defesa da floresta”).

Ao menos na estética o documentário é totalmente honesto: a cada entrevista vemos um frame com temas de papel moeda e do real, dando a entender que quando se fala de ambientalismo ou preservação se está falando em atrasar nosso desenvolvimento para que eles (o outro) ganhem mais dinheiro: a verdadeira métrica do sucesso, do desenvolvimento e do processo civilizatório. E daí que infanticídio não seja uma exclusividade indígena (vide o caso do pequeno Henry), e daí que o suicídio de jovens seja uma coisa muito mais preocupante que está acontecendo agora entre os povos originários (link); a ideia aqui é mostrar que os índios não querem ser índios, que querem dinheiro, mas que estão sendo cooptados e influenciados a dizer não.

um exemplo do frame papel moeda que o documentário utiliza

um exemplo do frame papel moeda que o documentário utiliza

(Claro, afinal, como alguém diria não ao nosso projeto civilizatório não é? Com 600 mil pessoa mortas em uma pandemia sem controle, bombada com fake news, cloroquina e ivermectina, com um presidente que correspondeu-se com neonazistas, que encontra netos de nazistas, com uma inflação a cada dia mais alta, com desmatamento maior do que muitos anos anteriores juntos, com uma desigualdade econômica enorme e uma terrível polaridade política, porque, afinal, os índios não querem se juntar a nós? Como podem se negar ao nosso rico dinheirinho?)

Mas não para por aí. Se tem uma coisa que não falta ao liberal brasileiro é otimismo vazio. Chamam um autor de um livro chamado “agradeça aos agrotóxicos por estar vivo” (esse pessoal não consegue fazer um livro sem título clickbait, é incrível), e ele fala de nosso indicado ao nobel da paz, Alysson Paolinelli, cuja entrevista vem logo em seguida. Entre uma e outra fala, passamos por autores, ex-ministros e um gringo que diz que o Greenpeace não é mais científico e virou político demais (me lembra dos nerds que não gostam quando seu gibi fica político demais). O narrador é impiedoso, e é quem faz os recortes mais importantes: existe uma narrativa alarmista no mundo, nascida da ficção científica mais nobre, mas que degringolou para um artifício de ONGS e mídias (e nessa parte da mídia ele usam o Augusto Nunes para fazer a acusação, o mesmo que saiu na porrada ao vivo com o Glen Greenwald por pura inveja) que só prezam pelo medo catastrófico.

Entre estes recortes temos Richard Dawkins, famoso por ser defensor do ateísmo, fazendo uma hipótese obviamente teórica acerca do infanticídio; temos a citação do conceito famoso em economia, tragédia dos comuns, e de Thomas Malthus. Usaram e abusaram de cenas de filmes famosos na cultura pop como o Inferno (do livro do Dan Brown) e do do Resident Evil 6, tudo isso para dizer que a revolução verde brasileira foi um milagre que venceu as mais catastróficas previsões. E não está a afirmação errada, senão na concepção de desenvolvimento, herdada da ditadura, e que se deixa transparecer em algumas falas, como a do mesmo nobelciável (saudade de quando nossos nobelciáveis eram Carlos Chagas e Maria da Penha) quando diz que no começo era apenas aquele cerrado inútil que ninguém queria, e que eles salvaram, transformaram, tornaram proveitoso.

Eu não sou agrônomo, não tenho nada contra, tinha até amigos que ainda são, e entendo que do ponto de vista deles eles são os heróis, pegaram o mato grosso e fizeram mato ralo; mesmo sem reforma agrária, forçaram um papel social da terra, o silo de grãos do mundo. O país nunca seria um motor importante da economia em tecnologias ou computadores (e que teve interesse da ditadura nisso também, como se descobre no primeiro episódio do podcast Primeiro contato), mas como fazenda do mundo, porque não? Mas dizer que o cerrado é inútil, foi para mim, um deslize.

O documentário, afinal, não deve ser levado a sério: é uma peça de publicidade do agro com pequenas deixas reacionárias, pingadas discretamente em alguns pontos. É um clássico material “I am 14 and this is profound” (eu tenho catorze e isso é profundo), uma pretensiosa tentativa da alt right de dizer, “olha aqui o que não querem te falar nem te ensinam nas escolas, toma aqui teu red pill”, uma coisa que a direita brasileira está se especializando, na escola de Bannon e astrólogo da Virginia, em criar.

Ainda que eles sejam hábeis em apresentar os argumentos e em costurar os diversos temas (afinal eles falam de ambientalismo, de capitalismo e de desenvolvimento como se fosse uma coisa só, cujo caminho é também um só), é óbvio que a única profundidade que existe, e o verdadeiro motivo pelo qual foi feita a obra, é o reacionarismo. Mas e daí? a internet é cheia disso e eles devem saber, afinal, jogaram de graça no youtube para todo mundo ver.

A soberania nacional é para ser levada a sério, assim como o desenvolvimento , e a ciência tem procurado intensamente meios de aliar o progresso e a mitigação do aquecimento global— e por isso mesmo que recomendo que se busquem outras fontes e um pouco de bom senso, apra além do mero sensacionalismo. Existem indígenas sendo atacados nesse exato momento por causa de suas riquezas — e o descaso do poder público não poderia ser mais gritante. A GLO da Amazônia tem sido conhecida por sua incompetência, e o ferrogrão, uma das obras mais ancaps dos últimos tempos, está mais para ferrogrilo, atravessando terras indígenas e destruindo recursos naturais.

Recomendo o podcast nr. 114 do Le monde diplomatique com Caio Pompeia, assim como o livro do mesmo, Formação Política do Agronegócio (um livro sem título clickbait, então só pode ser bom). Sobre a questão do Fundo Amazônia, discutido extensivamente no documentário, um podcast também do LMD, desta vez com o Torkjell Leira (guilhotina #100), um norueguês que explorou a relação do Brasil e da Noruega, assim como o modelo de negócios e investimento deste mesmo país, e que conheceu muito bem o Brasil.

A Noruega, aliás, é um país que enriqueceu rapidamente com o petróleo em 1970 (uma commodity, portanto) mas que procurou usar o dinheiro em aplicações e investimentos de longo prazo, um deles sendo o futuro da Amazônia — além de investir em educação e saúde de qualidade para sua população. Uma coisa que foi muito comentada na ocasião da descoberta do pré sal aqui, mas que acabou se desvirtuando. No fim das contas a sensação é como se, em vista de uma riqueza mais rápida e fácil, se abandonasse todo projeto atual — e a mineração sempre é uma riqueza fácil e rápida, além destrutiva, muito destrutiva.

O dinheiro que a soja e a carne trás — exportação de nada menos que nossa água e nossa terra, se converte em carros de luxos e propaganda para a televisão. E mais nada. Enquanto isso cidades passam fome no meio da pujança e enquanto se formam filas no sol (que em Cuiabá é quase como uma entidade onipresente) para pegar restos dos açougues. Ainda assim, insiste-se, o agronegócio é desenvolvimento, e é loucura negar esse modelo de desenvolvimento. Não à toa, negar outros modos de existência é também necessário para o fascismo como forma de controle. Ainda assim, quanto se poderiam aprender com os indígenas, com seu senso de comunidade, de respeito pelos mais velhos e pela natureza, estes magnatas sem alma do agronegócio?

Em tempo: o documentário relata o caso de indígenas que entraram em cooperativa e começaram a fazer agrobusiness. Entrevistam jovens e homens, todos indígenas, mas com um pé no mercado global de commodities. Fiquei ansioso para encontrá-los, para conhece-los para perguntar como se sentiam — a cidade deles fica em Sapezal, não mais longe que cinco horas de viagem de carro. Queria perguntar para eles sobre liberdade, sobre o mundo do branco, sobre o que eles esperam. Se o progresso é inadiável, como dizem, quero saber se ao menos é possível guiá-lo a um cenário menos catastrófico do que o que se apresenta. Tanto para o bem das almas deles, como das nossas.

links

- https://reporterbrasil.org.br/2021/03/satelite-flagra-loteamento-ilegal-que-ameaca-terra-indigena-na-amazonia/

- https://www.b9.com.br/shows/primeirocontato/ podcast Primeiro contato

- https://www.opendemocracy.net/pt/servidores-ibama-expoem-absurdos-doutrina-militar-combate-ao-crime-ambiental-amazonia/

- https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/delegacao-internacional-vem-ao-brasil-pressionar-contra-ferrograo.shtml

- https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/mara-gama/2021/07/29/desmatamento-grilagem-e-greenwashing-da-ferrograo.amp.htm

- https://open.spotify.com/episode/0hF6PSF8ImM952Vw1DqQ6g?si=bbhoL_HdQoOlD1cVao170g&dl_branch=1

- https://elefanteeditora.com.br/produto/formacao-politica-do-agronegocio/

- https://open.spotify.com/episode/1W76verOgGHj4ATuwxmypQ?si=8d9554aceae84af5

- https://www.youtube.com/watch?v=nfn0LTyS2Jc

- https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50323083

- https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/07/4936916-agronegocio-bate-recordes-e-cidades-do-interior-veem-salto-no-consumo-de-luxo.html

- https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Economia/noticia/2021/05/agricultores-lutam-contra-fome-e-miseria-em-um-dos-municipios-mais-ricos-do-agro.html

- https://www.instagram.com/p/CR4t852lMes/